それが、私たちが絆に込めた想いです。

手に取った瞬間、感じる“違い”。

驚くほど繊細な刃、絶妙なバランス

そして長く使える耐久性。

プロの要求に応える品質を

毎日の料理にも心地よく使えるように——

職人の技と現代のデザインが融合した

新しい包丁「絆-kizuna-」

包丁の町・関で受け継がれてきた匠の技。

その歴史と技術から生まれました。

①「絆-KIZUNA- 三徳包丁」

手にした瞬間、軽やかに馴染む。

切るたびに感じる、スッと通る感触。

料理がもっと楽しく、もっと効率的になる一本。

「三徳(Santoku)」とは、“肉・魚・野菜”の

3つの食材をバランスよく

美しく切り分けられることから

名づけられました。

プロの包丁にも劣らない切れ味を、家庭でも。

この一本で、ほとんどの調理をこなせます。

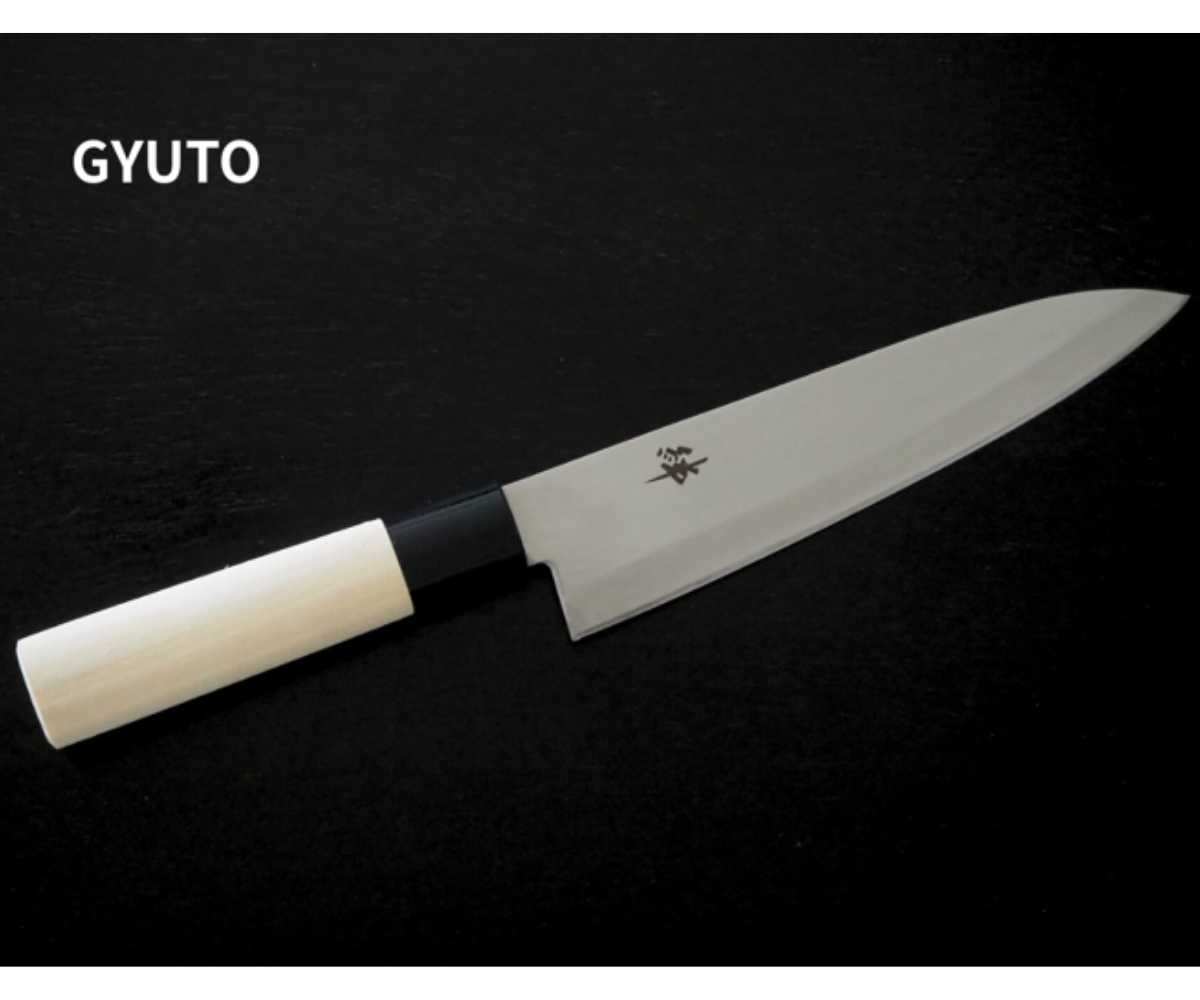

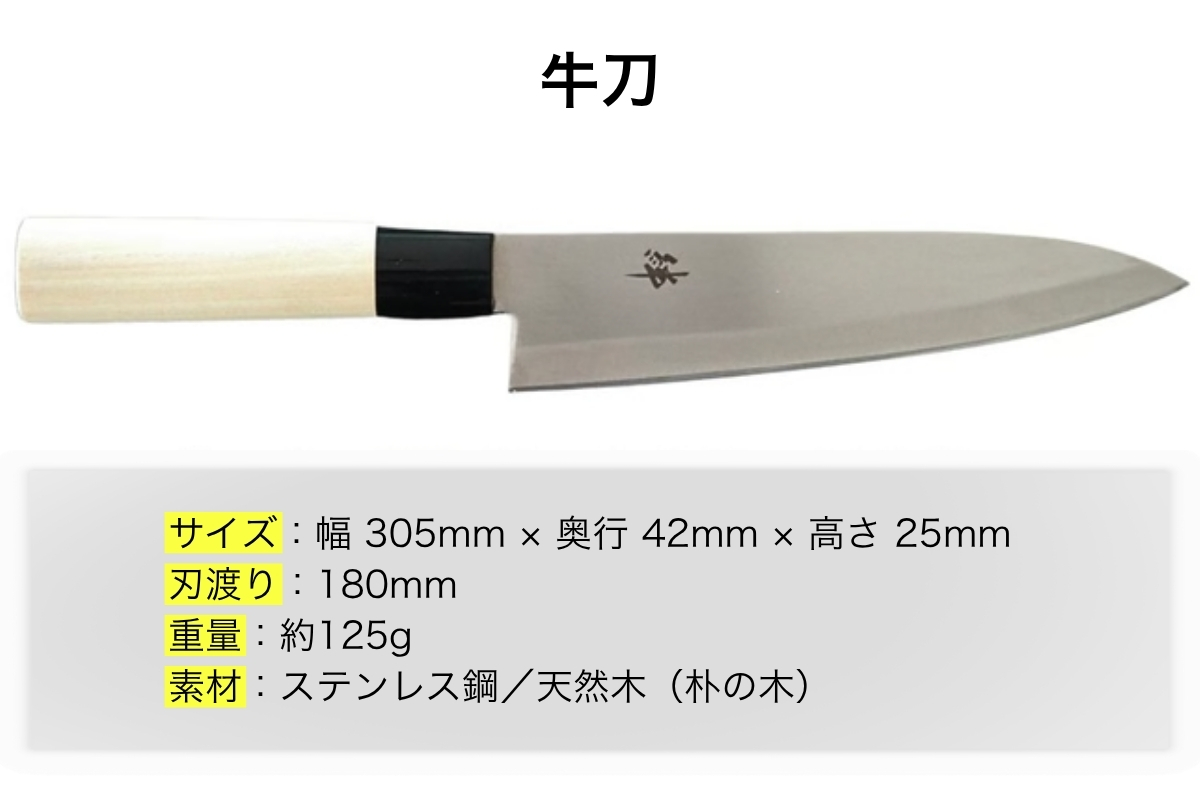

②「絆-KIZUNA- 牛刀」

肉や魚を、繊細かつ正確に

スライスするのに最適な一本。

鋭い切れ味で、プロのような

美しい仕上がりを実現します。

牛刀は、西洋のシェフナイフをもとに

日本の職人が独自の技術で改良・進化させた

“日本版シェフナイフ”です。

プロの料理人からも愛用されており

特に肉や魚の調理に最適な一本として

高く評価されています。

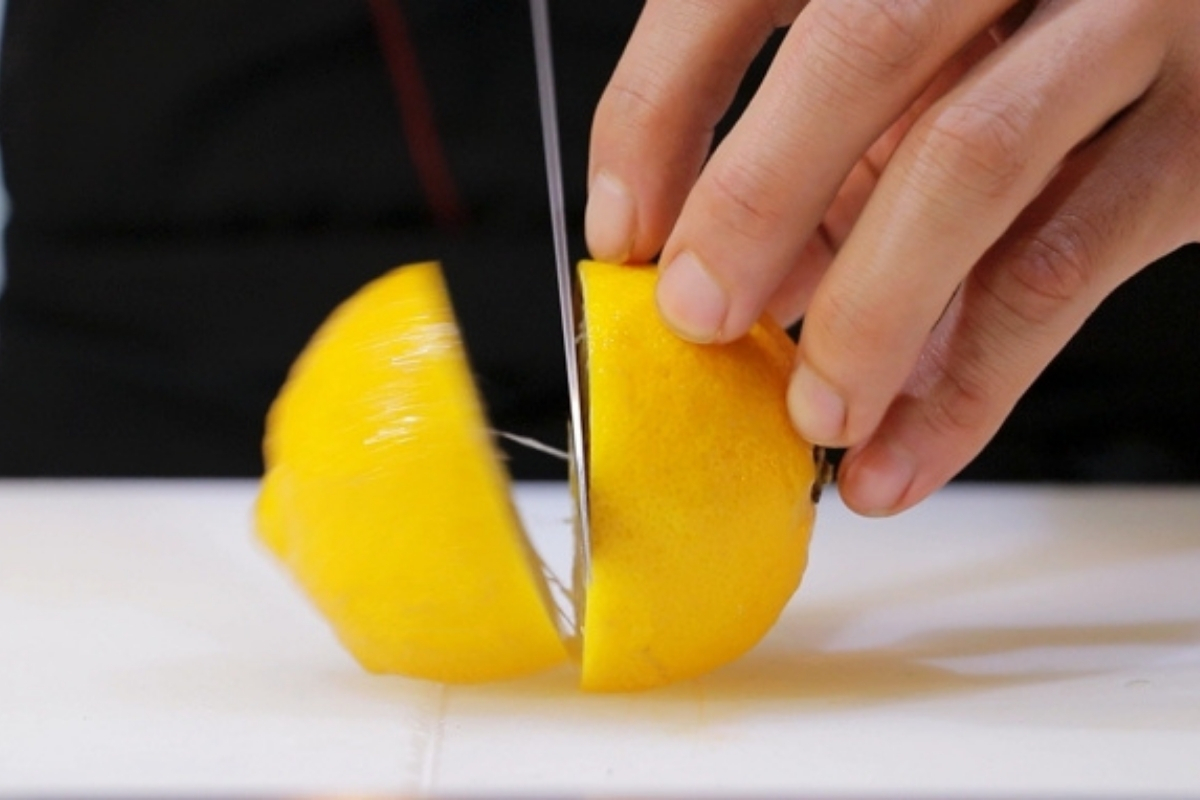

③「絆-KIZUNA-ペティナイフ(Petty Knife)」

フルーツや野菜の皮むきはもちろん

細かい下ごしらえなど

繊細な作業にぴったりの一本です。

ペティナイフは、小さくて扱いやすい包丁です。

その名前はフランス語の

「petit(プティ)」=「小さい」

に由来しています。

フルーツの皮むきや、繊細で細かい作業に最適で

料理の仕上げに欠かせない一本として

重宝されています。

「700年以上受け継がれる関の匠の技 ― 一本の包丁が生まれるまで」

関市の刃物づくりは、日本刀の鍛冶技術を原点に、700年以上の歳月をかけて磨かれてきました。

一本の包丁が完成するまでには、熟練職人による数多くの繊細で丁寧な工程が重ねられています。

絆-Kizuna-は、その“手仕事の結晶”。

単なる道具ではなく

“使うたびに心が動く一本”を目指して

作られました。

絆-Kizuna-は、そうした“手仕事の積み重ね”から生まれた一本。

単なる道具ではなく

使う人の手に“作品”として届けたい。

その想いから作られています。

ここからは、関の伝統と匠の技が詰まった

5つの製造工程をご紹介します。

まず、高品質な鋼を適切な温度まで熱します。

職人がハンマーやプレス機で叩き、金属を延ばして包丁の基本形をつくります。

このとき、厚みや長さを正確に整えることが切れ味とバランスを決める

重要なポイントになります。

職人の経験と技が最も試される工程です。

鍛造によって基本の形ができたあと

包丁は“やすりがけ”の工程に入ります。

余分な素材を取り除きながら

刃の角度や厚みを整えます。

荒削りで最も重要なのは、

バランスの取れた刃の形を作ること。

職人は一本一本を丁寧に削り

使う人の手に自然に馴染むよう微調整を行います。

この工程では、日本刀づくりの「焼入れ」技術を応用しています。

刃全体を同じように硬く焼くと

包丁が折れやすく、もろくなってしまいます。

そこで職人は、耐火性の粘土(土)を刃先と背の部分で塗り分け、冷めるスピードを調整します。

この温度差によって、刃先は鋭く

背はしなやかに。

鋭さと強さを兼ね備えた理想の包丁が生まれます。

焼入れは、包丁の性能を左右する

最も大切な工程です。

刃を約**800〜900℃**まで熱し

一瞬のタイミングで水や油に浸して急冷します。

この作業で鋼が硬化し

鋭く長持ちする切れ味が生まれます。

わずかな温度や時間の違いが

品質を左右するため

ここでは職人の経験と勘が命です。

焼入れが終わると

包丁はいよいよ最後の仕上げ工程「研ぎ」へ。

この工程が、包丁の最終的な切れ味を

決定づけます。

熟練の職人が砥石を使い、一本ずつ丁寧に手作業で研ぎ上げていきます。

研ぎは大きく3段階に分かれます

この細やかな研ぎの積み重ねによって

絆-Kizuna–包丁特有の抜群の切れ味と、長く使える耐久性が生まれます。

なぜ、絆-Kizuna–は特別なのか?

700年の伝統を受け継ぐ、関の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた本格包丁・絆-Kizuna-。

驚くほどの切れ味、優れた耐久性

手になじむ使いやすさ、そして美しい佇まい。

理想のキッチンナイフに求めるすべてが

この一本に詰まっています。

絆-Kizuna-は、ただの調理道具ではありません。

毎日の料理を「心が満たされるひととき」に

変えてくれる包丁です。

包丁にとって最も重要なのは「切れ味」です。

絆-Kizuna–の包丁は

関の熟練職人が一本ずつ丁寧に手研ぎを行い

他にはない精密さと滑らかさを兼ね備えた刃先に仕上げています。

薄く柔らかいトマトや硬いりんごのスライスさえも軽く刃が入るほど

力を入れずにスッと切れる抜群の切れ味。

肉や魚も同様に

滑らかに切り分けることができ

食材の旨みと水分を逃さず

美しい断面を保ちます。

切れ味のいい包丁は、食材がスッと切れて

作業が止まらない。

下ごしらえの時間を短縮し

毎日の料理がもっとスムーズに。

「切るたびに気持ちいい」

——そんな心地よさを実感できます。

一度研ぐだけで、切れ味が長期間持続。

頻繁に研ぐ必要がなく

毎日の調理がいつでもスムーズ。

“長く使える一本”として

あなたのキッチンに寄り添います。

どんなに切れ味が良くても

すぐ欠けてしまっては意味がない。

だからこそ絆-Kizuna–は

関の職人が選び抜いた鋼を使用。

丈夫で長持ち、切れ味が続く。

“一生もの”として使える包丁です。

錆びに強く、硬さとしなやかさのバランスに優れた鋼を使用。刃こぼれしにくく

研ぎ直せば一生もの。

使うほどに味わいが増す、永く寄り添う一本です。

硬すぎると欠けやすく

柔らかすぎると切れ味が鈍る。

Kizunaはその“ちょうどいい硬さ”を追求。

鋭い切れ味と耐久性を両立した、理想の一本です。

絆-Kizuna-は「切れ味」だけでなく

「握りやすさ」にも徹底的にこだわりました。

長時間の使用でも疲れにくく

手に自然になじむ設計。

まるで自分の手の延長のような動きで

理想の一本です。

どんな手の大きさにも自然にフィットするよう

厚みやカーブの形状まで緻密に設計されています。

手に取った瞬間、しっかりとした安定感と

握りやすさを感じられます。

刃が重すぎると疲れやすく

軽すぎると扱いにくい。

絆-Kizuna-はその中間を追求し

理想的な重さとバランスで設計されています。

だから、料理中もスムーズで快適。

効率よく調理が進みます。

長時間使っても滑りにくく、濡れた手でもしっかり握れるよう設計されています。

手の疲れを軽減し

常に安定した使い心地を保ちます。

-絆-Kizunaは、切るたびに心まで満たされる包丁。

料理の時間を、もっと楽しく

もっと特別にしてくれます。

関市の包丁には

日本刀と同じ技法で生み出される“刃文”が

刻まれています。

刃に浮かぶ波のような模様は、職人の手仕事から生まれる唯一無二の芸術。

見るたびに、美しさと力強さを感じられる

一本です。

どんなキッチンにも馴染む

上品なミニマルデザイン。

無駄を削ぎ落とした美しさが

使うたびに心を満たします。

上質な木材を使用し

見た目の美しさと手に馴染む心地よさを両立。

洗練された質感とデザインが

使うたびに特別感を演出します。

- 刃: 高炭素ステンレス鋼(錆びにくく、長く切れ味が続く)

- ハンドル: 天然木(朴〈ほお〉の木)に耐水コーティングを施した仕様

- 両刃仕様で、右利き・左利きどちらの方にも対応

- 鍛造+手研ぎ仕上げにより、驚くほど滑らかな切れ味を実現

- 届いてすぐ使える実用仕上げ

- -絆-Kizuna包丁 × 1(種類は選択内容による)

- 専用収納箱

- 食洗機の使用は避け、手洗いをおすすめします。

- 使用後は水気をしっかり拭き取り、乾いた場所で保管してください。

- 定期的に研ぎ直すことで、長く切れ味を保てます。

- -絆-Kizunaはプロ仕様の調理器具です。刃が非常に鋭いため、

取り扱いには十分ご注意ください。 - 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

- この商品は「料理用包丁」として設計されています。用途以外でのご使用はお控えください。

-絆-Kizunaは、プロ仕様の高性能包丁であり、非常に鋭い刃を持っています。

安全にお使いいただくため

以下の注意事項を必ずお守りください。

長く安心してお使いいただくために、

-絆-Kizunaを正しく・丁寧に扱うことをおすすめします。

岐阜県関市は、700年の歴史を持つ“刃物の聖地”。

日本刀づくりで培われた技術が

今も職人の手によって受け継がれています。

「関の刃物」は

その鋭い切れ味・優れた耐久性・使いやすさで

世界中のシェフや職人たちから

信頼を集めています。

-絆-Kizunaは、そんな関の伝統と匠の技から

生まれた一本です。

刃物の町・関のはじまり

関市の刃物づくりの歴史は、**鎌倉時代中期(13世紀ごろ)**にさかのぼります。

当時、戦乱の時代の中で“折れず・曲がらず・よく切れる刀”が求められていました。

刀匠・元重(もとしげ)が美濃国(現在の岐阜県関市)に移り住み、

長良川の清流、上質な鉄砂、豊富な炭など、

自然の恵みを活かした理想の鍛冶環境を築いたのが始まりとされています。

その後、多くの刀匠が関に集まり、

室町時代には名工・関の孫六兼元が登場。

「折れず、曲がらず、よく切れる」関の刀として全国に名を広めました。

この“刀鍛冶の技”こそが、

現代の関包丁づくりの原点となっています。

日本刀から包丁へ — 関が受け継いだ刃物文化の進化

江戸時代に入り戦が減ると、日本刀の需要も次第に少なくなりました。

しかし関の職人たちは、そこで歩みを止めず、

刀づくりで培った技術を「生活の刃物」へと応用しました。

農具や包丁、はさみ、のこぎりなど、

人々の暮らしを支える道具へと形を変え、

関は**“刃物の町”として発展**していきます。

明治以降は西洋の製法も取り入れ、

包丁やカミソリなど多彩な刃物を生み出す一大産地に。

いまや関の刃物は世界中に輸出され、

品質の高さで国際的にも評価されています。

-絆-Kizunaに込めた想い — 心をつなぐ一本

-絆-Kizunaは、関の職人たちの手によって一本ずつ丁寧に鍛え上げられます。

炎と向き合い、鋼を叩き、刃を研ぎ澄ます──

それは技術ではなく、**何百年も受け継がれてきた“生きた伝統”**です。

この包丁は、単なる調理道具ではありません。

「作り手」と「使い手」、そして

**「食を通じて人と人を結ぶ絆(きずな)」**を象徴する一本です。

手に心地よく馴染む重さ。

トマトがすっと切れる軽やかな感触。

「おいしいね」と笑い合う家族の食卓。

そんな何気ない日常の中に、温もりと豊かさを届けたい。

世界に包丁は数多くあります。

けれど、“誰かの想い”を運ぶ包丁はそう多くありません。

-絆-Kizunaが、あなたのキッチンにとって

“たったひとつの特別な一本”になりますように。